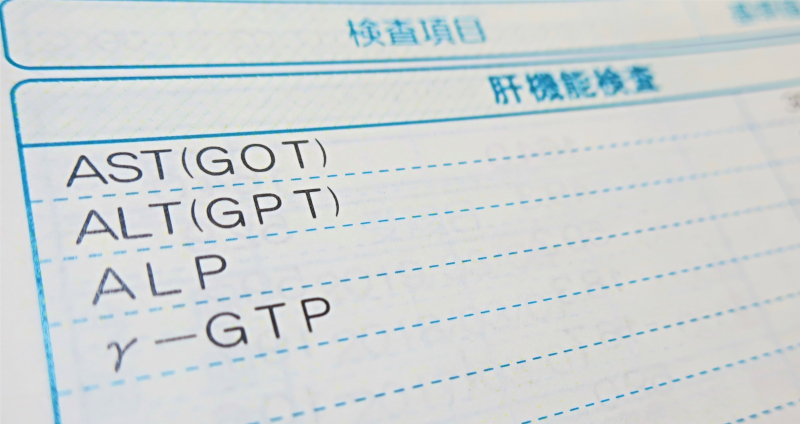

血液検査で調べるALPとは?

血液検査の項目にあるALP(アルカリホスファターゼ)は、主に肝臓や胆道の病気を調べる目的で用いられる酵素のことです。ALPにはリン酸化合物という栄養素を分解するはたらきがあり、肝臓や腎臓、骨、小腸などにある細胞でつくられます。通常、ALPは肝臓で処理された後に胆汁(脂肪の消化を助ける液体)とともに排泄されますが、肝臓や胆道に異常が生じて胆汁がうまく流れなくなってしまうと、血液中にALPが漏れ出てきて、ALPの数値が上昇します。

また、ALPは骨にも多く存在するため、骨の病気を知る手がかりにもなります。

ALPの基準値変更

ALPの検査には従来JSCC法(JSCC:日本臨床化学会)が用いられていましたが、2020年に日本臨床化学会からIFCC法(IFCC:国際臨床化学連合)に変更する旨が発表されました。従来のJSCC法では、血液型がB型とO型の人において、病気の有無とは関係なく高いALPの値が出てしまう問題がありました。2021年現在ではこうした問題が生じないIFCC法が各施設で用いられ始めています。IFCC法における基準値は、38〜113U/L(成人男女)です*。

*従来のJSCC法における基準値は、106〜322U/L

ALPはなぜ高くなる?

服用中の薬の影響

血液中のALPは何らかの治療薬を服用することによって上昇することがあります。どのような薬でも上昇を招く可能性はありますが、特に抗生物質や解熱鎮痛剤、精神・神経科薬などを飲むことで起こりやすい傾向があります。また、病院で処方された薬だけでなく、一般用医薬品やサプリメントが高いALP値の原因となることもあります。

肝臓や胆道の病気による胆汁のうっ滞

血液中のALPが上昇する理由の1つが、胆汁のうっ滞(流れが滞ること)です。先述の通り、ALPは胆汁とともに排泄されますが、何らかの原因によって胆汁の流れが滞ると血液中にALPが漏れ出てきて血液検査の数値が上昇します。

胆汁の流れが滞る代表的な病気には、胆石症(胆嚢や胆管に結石ができること)や胆管炎、胆道がんなどがあります。そのほか、急性・慢性肝炎、肝硬変、肝臓がんといった肝臓の病気によっても胆汁のうっ滞が生じてALPが上昇することがあります。このような、胆管が狭くなったり閉塞してしまったりすることが原因の疾患を「閉塞性黄疸」や「閉塞性胆道疾患」と呼びます。

同じく胆汁のうっ滞によって変動する可能性のある検査項目についてはこちらの記事でもご紹介しています。

骨の病気

ALPは骨でも多く作られていることから、骨の病気でもALPの上昇が見られます。代表的な骨の病気としては、骨折、骨軟化症*、がんの骨転移、骨肉腫(骨に生じるがん)などがあげられます。

*骨軟化症:骨や軟骨の石灰化障害により石灰化していない骨器質(類骨)の割合が増え、骨の強度が低下する病気。骨軟化症は骨の成長後に発症したものを指し、骨が成長する前の子どもが発症するものを“くる病”という。

成長期の子どもや妊娠中の方

ALPは病気ではなくても上昇することがあります。たとえば、成長期には骨におけるALPが増加するため、成長期にある子どもの場合は成人よりも高い数値を示します。また、妊娠中には胎盤でALPが産生されるため、基準値よりも高くなります。

ALPの数値が高くて不安な場合は医療機関に相談を

健康診断の血液検査でALPの上昇が指摘されるなど、健康診断の結果に不安なことがある場合にはサルスクリニックまでご相談ください。必要に応じてより詳しい検査を実施し、原因の特定と最適な治療法をご提案いたします。

病気があってもなくても楽しく自分らしい日々を過ごせるよう、私たちがサポートしていきます。健康面で気がかりなことがあったり、そもそも自分の身体が今どのような状態か知りたくなったりした際には、ぜひお気軽にご相談ください。予約や決済はスマートフォンでも可能です。