コレステロールとは?

コレステロールの役割

コレステロールとはヒトの細胞膜やホルモン、胆汁酸を作る脂質のひとつで、一般的には有害なイメージが強いですが、ヒトが生きるためには必要な栄養素です。7〜8割は体内で生成され、残りの2〜3割が食事によって取り入れられるといわれています。

悪玉コレステロールと善玉コレステロールの違い

コレステロールは肝臓から主に血管を通って体全体の組織に運ばれて、肝臓に戻ります。肝臓から体全体の組織にコレステロールを運ぶ役割をLDL、肝臓にコレステロールを戻す役割をHDLが担っています。

血中LDLコレステロールが多くなると、脂質異常症やメタボリックシンドロームにつながるため、悪玉コレステロールといわれています。余分なLDLコレステロールは血管の内壁にくっついてしまい、血管を硬くしてしまうことも大きな問題です。

反対にHDLは、増えすぎたコレステロールを回収したり血管壁にたまったコレステロールを取り除いたり、動脈硬化を抑制するはたらきがあるため、善玉コレステロールといわれています。

コレステロールの値を調べる検査

空腹時(10時間以上の絶食)の採血からコレステロールの値を計測します。

コレステロール値による診断基準

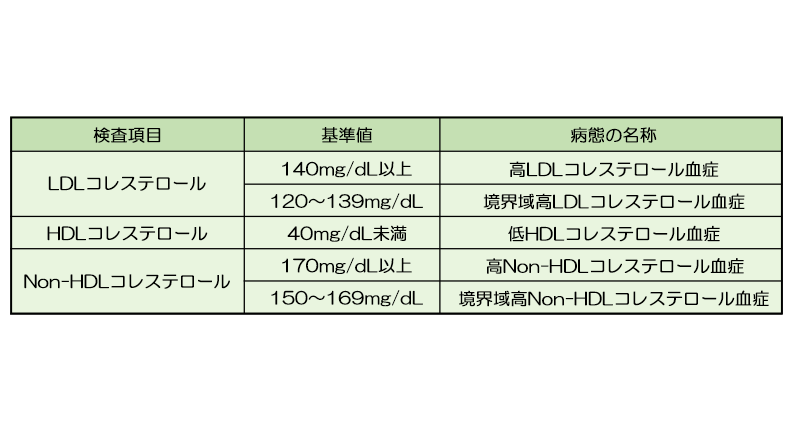

健康診断で脂質異常症と診断された中でも病態によって名称が異なります。

以下に病態名と診断基準となる値を記載しましたが、基準値に当てはまる場合でもすぐに治療が必要というわけではありません。また、動脈硬化のリスク因子によって治療目標値も異なります。

LDLコレステロールの値で分かること

LDLコレステロールの値で分かること

140mg/dL以上の場合は高LDLコレステロール血症

120〜139mg/dLの場合は境界域高LDLコレステロール血症

HDLコレステロールの値で分かること

40mg/dL未満の場合は低HDLコレステロール血症**

**低HDLコレステロール血症:メタボリックシンドロームの診断基準の1つとしても使用される

Non-HDLコレステロール*の値で分かること

170mg/dL以上の場合は高non-HDLコレステロール血症

150〜169mg/dLの場合は境界域高Non-HDLコレステロール血症

*Non-HDLコレステロール:総コレステロール値からHDLコレステロール値を引いた値であり、HDLコレステロール以外のコレステロール値を示しています。

コレステロールで異常値が出た場合

コレステロールの値は、脂質異常症やメタボリックシンドロームの指標になります。これらに罹患してしまうと、動脈硬化や心臓病、脳卒中などになりやすいといわれているため、未然に防ぐことが重要です。

悪玉コレステロール値を下げる方法としては、体重を適正にするための食事改善や運動療法が挙げられます。しかし、病態によって原因や対処法が異なるので、異常値が出た場合にはなるべく早く病院やクリニックで精密検査を受けたり、相談をしたりしましょう。

コレステロールに関するより詳しい説明と脂質異常症の種類やLDLコレステロール・HDLコレステロールに関するより詳しい内容については以下の記事でも解説しています。

サルスクリニックでは体脂肪、筋肉量などを詳しく調べることが可能です。また、必要な場合には食事や運動などのアドバイスも行っております。自分の体の状態を知り、自分に合った食事や運動の方法を知ることができると、日頃の生活に合った無理のない予防・改善をすることが可能です。もちろん、異常値に達していない方でも予防の一環としてご利用いただけますし、不安な方はご相談ください。