PFCバランスとは?

「PFC」とは、人間が生きていくために必要なエネルギーのもととなる三大栄養素「Protein(たんぱく質)」「Fat(脂質)」「Carbohydrate(炭水化物)」の頭文字を組み合わせた言葉で、それぞれの栄養素からのエネルギー摂取比率を示したものを「PFCバランス」といいます。

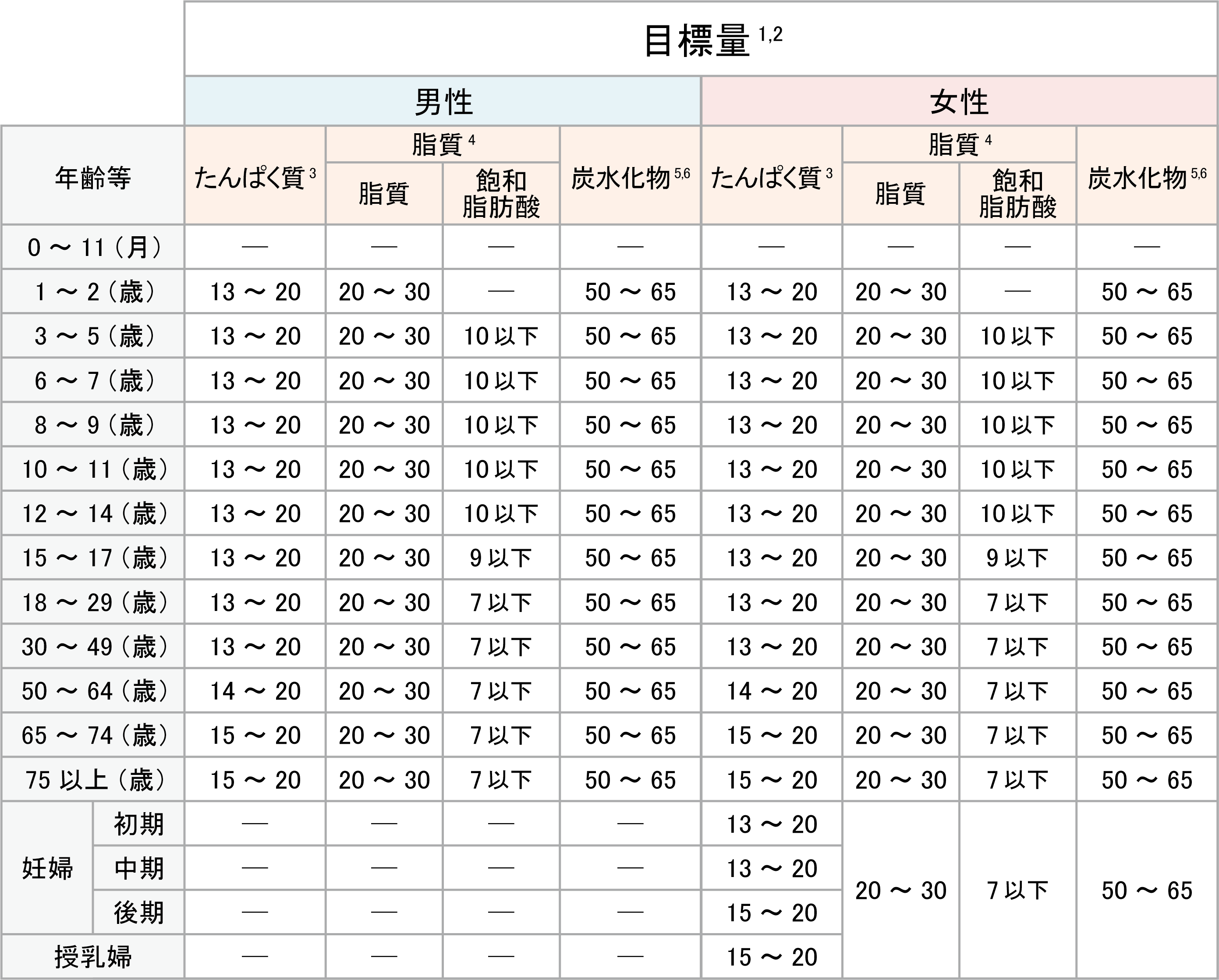

※以下の表(参考:「厚生労働省の『日本人の食事摂取基準』(2025年)版」)では、たんぱく質、脂質、炭水化物(アルコールを含む)とそれらの構成成分が総エネルギー摂取量に占めるべき割合を、「エネルギー産生栄養素バランス」としています。性別や年齢などによる1日分の理想的な栄養素のバランスがわかりますね。

1 必要なエネルギー量を確保した上でのバランスとすること。

2 範囲に関しては、おおむねの値を示したものであり、弾力的に運用すること。

3 65歳以上の高齢者について、フレイル予防を目的とした量を定めることは難しいが、身長・体重が参照体位に比べて小さい者や、特に75歳以上であって加齢に伴い身体活動量が大きく低下した者など、必要エネルギー摂取量が低い者では、下限が推奨量を下回る場合があり得る。この場合でも、下限は推奨量以上とすることが望ましい。

4 脂質については、その構成成分である飽和脂肪酸など、質への配慮を十分に行う必要がある。

5 アルコールを含む。ただし、アルコール摂取を勧めるものではない。

6 食物繊維の目標量を十分に注意すること。

では、人間が生きるために必要なエネルギーのもととなる三大栄養素のそれぞれの役割について、詳しく解説します。

たんぱく質

多く含む食品:肉類、魚介類、卵類、大豆・大豆製品 など

筋肉、臓器、皮膚、毛髪などを作る働きがあります。さらに、ホルモン、酵素、抗体といった体の調子を整える機能を持つ成分を作ることも、たんぱく質の重要な役割です。

脂質

多く含む食品:油脂類、肉類、魚介類、ナッツ類、乳製品 など

体内でエネルギー源になるほか、ホルモンや細胞膜を作る働きがあります。さらに、皮下脂肪となり寒さや物理的な外的刺激から体を守る働きもあります。

炭水化物

多く含む食品:ご飯、パン、麺類などの穀類、いも類 など

炭水化物は、人が消化吸収できる糖質と、消化できない食物繊維に分けられます。糖質は消化・吸収されてブドウ糖となり、筋肉や脳の働きを助けるエネルギー源として機能します。一方、食物繊維には、整腸作用や余分な脂質・ナトリウムの排出を助ける働きがあります。

理想的なPFCバランス

これらのたんぱく質、脂質、炭水化物は、人間が生きていくために必要不可欠な栄養素ですが、だからといって必要以上に摂取すると、体に悪影響を与える可能性があります。

では、それぞれの栄養素をどれくらい摂れば理想的なPFCバランスになるのでしょうか。

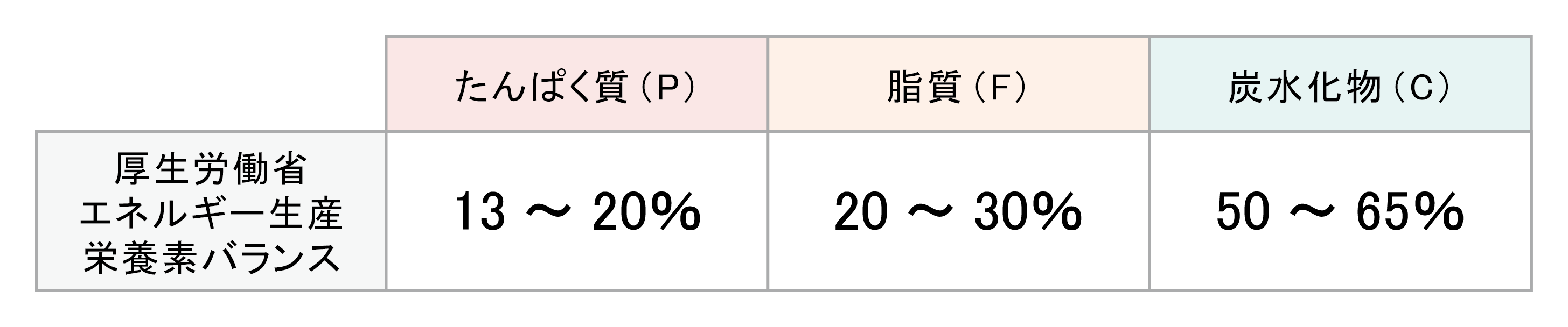

厚生労働省「エネルギー産生栄養素バランス」では、次のように示されています。

PFCバランスの計算方法

自分に合った理想のPFCバランスを求めたら、それぞれどれくらいの割合になるのか、実際に計算してみましょう。三大栄養素それぞれ1gあたりのエネルギー量は、たんぱく質4kcal、脂質9kcal、炭水化物4kcalのため、それぞれの割合は以下の計算式で求めることができます。

- たんぱく質(%)=たんぱく質(g)×4(kcal)÷エネルギー摂取量全体(kcal)×100

- 脂質(%)=脂質(g)×9(kcal)÷エネルギー摂取量全体(kcal)×100

- 炭水化物(%)=炭水化物(g)×4(kcal)÷エネルギー摂取量全体(kcal)×100

たとえば、1日2,000kcalを必要とする人で、たんぱく質20%、脂質25%、炭水化物55%にしたい場合は、このように算出できます。

- たんぱく質:2,000kcal×20%÷4kcal=100g

- 脂質:2,000kcal×25%÷9kcal=55.6g

- 炭水化物:2,000kcal×55%÷4kcal=27.5g

PFCバランスが悪いとどうなるの?

現在、食材が豊富に手に入る日本では、極端な食事制限を行わない限り、栄養素の欠乏による深刻な症状は起こりにくいと考えられています。しかし、極端なダイエットや過度な筋トレなどのトレーニングで、特定の栄養素を必要以上に増やしたり減らしたりすることは、心身の不調を招くことにもなりかねません。

例えば、筋肉量を増やそうとたんぱく質摂取量だけを増やすつもりが、同時に炭水化物や脂質の摂取量も増えて体脂肪が増加する原因になったり、減量のつもりで炭水化物や脂質を極端に減らしたところ、たんぱく質量も減り、体調不良を引き起こす原因となる可能性もあります。

ひとつの栄養素の摂取量をコントロールしているつもりが、意図せず他の栄養素の摂取量にまで影響してしまい、結果的にPFCバランスが崩れた食事をしてしまっていることもあるかもしれません。このようなことにならないためにも、ひとつの栄養素にだけ注目するのではなく、全体をみて適切なPFCバランスになるよう意識することが大切です。

PFCバランスを整えるためには

PFCバランスを整えるおすすめの食事方法についてお伝えします。

1.欠食をなくす

1日のPFCバランスを1食や2食ですべて整えることは難しいため、1日3食などにして、こまめに整えていくことがポイントとなります。特に、朝食を食べないと、1日のPFCバランスを整えることが難しくなるだけでなく、長時間空腹が続くと炭水化物のひとつであるブドウ糖が枯渇し、勉強や仕事に集中できなくなったり、体内時計の調整に影響がでる可能性があります。

2.朝食、昼食はしっかりめ、夕食はあっさりめにする

活動量の多い朝や昼は、しっかりとエネルギー補給をする必要があります。目標とするPFC比率内であれば、昼食までに少し多く脂質をとってもその後の活動でリカバリーできることもあります。また、夕食だけでは、1日分の摂取目安である350gの野菜を摂るのは難しいため、朝食・昼食も野菜を取り入れ、ビタミンや食物繊維をしっかりとることが大切です。

活動量の少なくなる夕食は、脂質や糖質をやや控えめにする意識を持つと、PFCバランスを整えやすいです。たんぱく質は肉よりも魚や大豆製品(豆腐や納豆)から摂るようにすると、脂質も抑えることができます。

3.主食・主菜・副菜をそろえる

1日のPFCバランスを整えるには、毎食の栄養バランスを適切にすることが大切です。つまり、主食・主菜・副菜をそろえることで1日のPFCバランスを整えやすくなります。

カロリーを抑えたいからといって主食を抜いてしまうと、主菜を必要以上に摂りすぎてしまったり、食事量が減ることで無駄な間食に繋がる可能性もあるため、主食・主菜・副菜をそろえて食べることが大切です。

主食は、ご飯、麺、パンなど、主に炭水化物を多く含む食材を使った「食事の中心」となるものです。一方で主菜は、肉や卵、魚、大豆製品などを使った「メインのおかず」となるもので、たんぱく質を多く含む料理のことを指します。

さらに副菜は、「主食や主菜を引き立て、栄養バランスを整える役割」を持つ野菜(緑黄色野菜や淡色野菜)、きのこ、海藻などを使った料理のことを指し、小鉢やサラダ、汁物などがあります。たんぱく質や炭水化物を代謝するときに必要なビタミンや補酵素、食物繊維やミネラルを補給することができます。

このように、コンビニやスーパーで食品を購入するときも、「これは主食?主菜?」「野菜は入っているか?」などを意識する習慣がつくと、栄養バランスのいい食事をとれるようになります。

4.間食はお菓子ではなくとれなかった栄養素補給に利用する

1日のなかで「少量なら・・・」と、ついついお菓子などに手が伸びてしまうこともあるかもしれません。しかし、一般的な間食といえば、甘いものやスナック菓子、塩辛いものなどが多く、糖質や脂質、塩分を多く取りすぎてしまう可能性があります。「間食=おやつ」ではなく、「間食=1日の中でとれなかった栄養素を補うもの」と、間食の概念を変えてみましょう。そうすると、1日の中で一度もくだものをとっていなかったり、乳製品をとっていなかった、と気づいたときに、お菓子ではなくバナナやキウイ、ヨーグルトを食べようかな、と考えることができます。くだものや乳製品であれば、間食として手が伸びても「足りない栄養素を補うもの」と認識でき、「間食してはいけない!」といった自分を縛るストレスから少しだけ開放されるのではないでしょうか。

5. 1日で調整できないときは1週間単位で整える

友人との食事や仕事のスケジュールなどで、1日のPFCバランスを計画通りに管理できないこともありますよね。そんなとき、長時間食事ができなかった場合は1食を2分割する感覚で補食をとったり、前後の日の食事内容と合わせてPFCバランスを調整したり、最低でも1週間単位でPFCバランスを整える気持ちで取り組みましょう。

PFCバランスとは、健康に良い食生活の指標として使われている言葉です。PFCバランスのよい食事を続けることで、健康的な食生活をサポートします。バランスのよい食事や健康に良い習慣は、1日完璧にしただけでは「健康」にはなりません。無理なく続ける習慣にしていくことが大切です。

サルスクリニックにはいつも管理栄養士がいます

サルスクリニックには医師や看護師だけでなく、管理栄養士が常駐しています。食生活だけでなく、ライフスタイルやご職業などの背景を踏まえ、実行できる食事療法を患者様と共に考え、その継続をサポートします。お気軽にご相談ください。

【参考文献】