たんぱく質とは?

たんぱく質とは、20種類のアミノ酸がペプチド結合をしてできた化合物のことです。たんぱく質は、体内で他の栄養素から合成することができないため、食事から摂取する必要がある「必須栄養素」と呼ばれています。

私たちの体内には何万種類ものたんぱく質が存在し、筋肉を構成するアクチンやミオシン、皮膚や軟骨を構成するコラーゲン、血液の成分であるヘモグロビン、血糖値を調整するインスリンなども、すべてたんぱく質の一種です。

このように多種多様なたんぱく質が自然界には存在しますが、それらをつくり出している材料となるアミノ酸はわずか20種類にかぎられています。そのうち11種類は体内で合成することができますが、残りの9種類は食事から摂取しなければいけません。このような、食事からの摂取が必要なアミノ酸を「必須アミノ酸(不可欠アミノ酸)」と呼びます。

体内で合成できない「必須アミノ酸(不可欠アミノ酸)」

ヒスチジン・イソロイシン・ロイシン・リシン・メチオニン・フェニルアラニン・トレオニン・トリプトファン・バリン

体内で合成できる「非必須アミノ酸」

グリシン・アラニン・グルタミン酸・グルタミン・セリン・アスパラギン酸・アスパラギン・チロシン・システイン・アルギニン(小児では必須アミノ酸)・プロリン

たんぱく質は何に含まれているの?

たんぱく質はほとんどの食品(砂糖や油以外)に含まれており、特に多く含まれているのが、肉類・魚介類・卵類・大豆製品・乳製品です。次いで、穀類などの米飯・パン・麺類や、野菜・果物などにも含まれています。

食品ごとに含まれているたんぱく質(アミノ酸)の種類は異なるため、特定の食品に偏った食事をしていると、摂取するアミノ酸のバランスが崩れ、様々な病気に繋がる可能性も考えられます。健康のためにも、様々な食品を組み合わせて摂取するように心がけましょう。

アミノ酸スコアって何?

たんぱく質の「質」の指標となるのが「アミノ酸スコア」です。

アミノ酸スコアとは、食品に含まれているたんぱく質を構成するアミノ酸の含有バランスを評価している指標です。食品ごとに含まれているアミノ酸の種類や量は異なるため、アミノ酸スコアが100に近いほどバランスがよく、たんぱく質は体内で有効利用されます。

アミノ酸スコアは食品単体の評価であるため、アミノ酸スコアが低い食品は、アミノ酸スコアが高い食品と一緒に食べることでアミノ酸バランスの良い食事になります。

アミノ酸スコアの例

食パンのアミノ酸スコアは51なので、アミノ酸スコアの高い乳製品(牛乳、ヨーグルト、チーズなど)と組み合わせると良いでしょう。

また、白ごはん飯(精白米)のアミノ酸スコアは93ですが、玄米ごはんのアミノ酸スコアは100です。そのため、よりアミノ酸スコアの高い食事を目指す場合には、白ごはんを玄米ごはんに変更するか、白ごはん(精白米)にアミノ酸スコアの高い納豆を組み合わせて食べるなどの工夫をすると良いでしょう。

※食品のアミノ酸スコアを調べたい時は、こちらのアミノ酸成分表編が便利です。右端の「アミノ酸価」と記載されている列が、アミノ酸スコアの値です。

たんぱく質の適量はどのくらい?

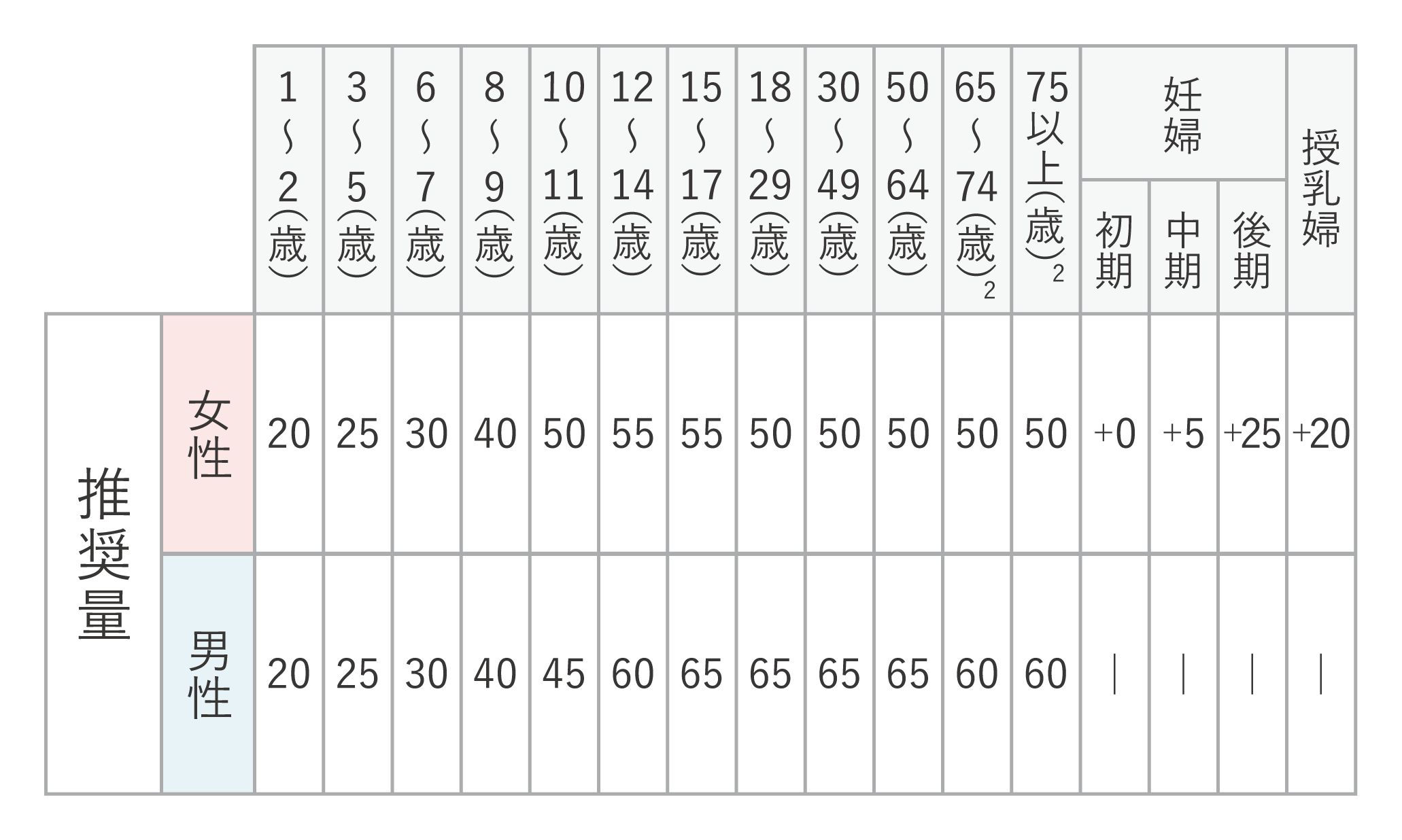

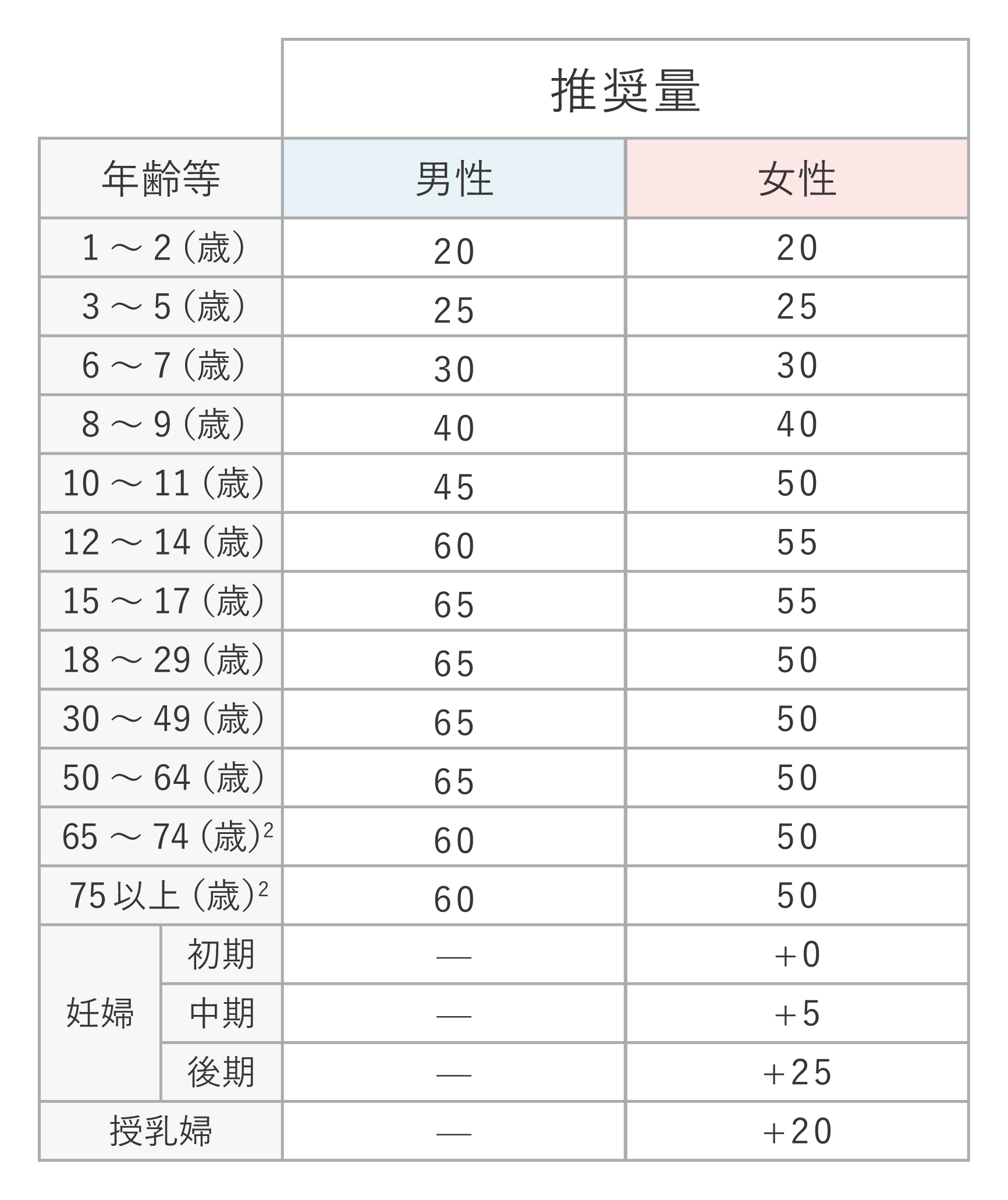

たんぱく質の1日あたりの摂取推奨量は、厚生労働省が公表している「日本人の食事摂取基準」で定められています。

「日本人の食事摂取基準(2025年版)」では、18~64歳男性の推奨量が65g、65歳以上の男性の推奨量が60g、18歳以上の女性の推奨量が50g(妊婦の場合は妊娠期に応じて付加量あり)と記載されています。

ちなみに…

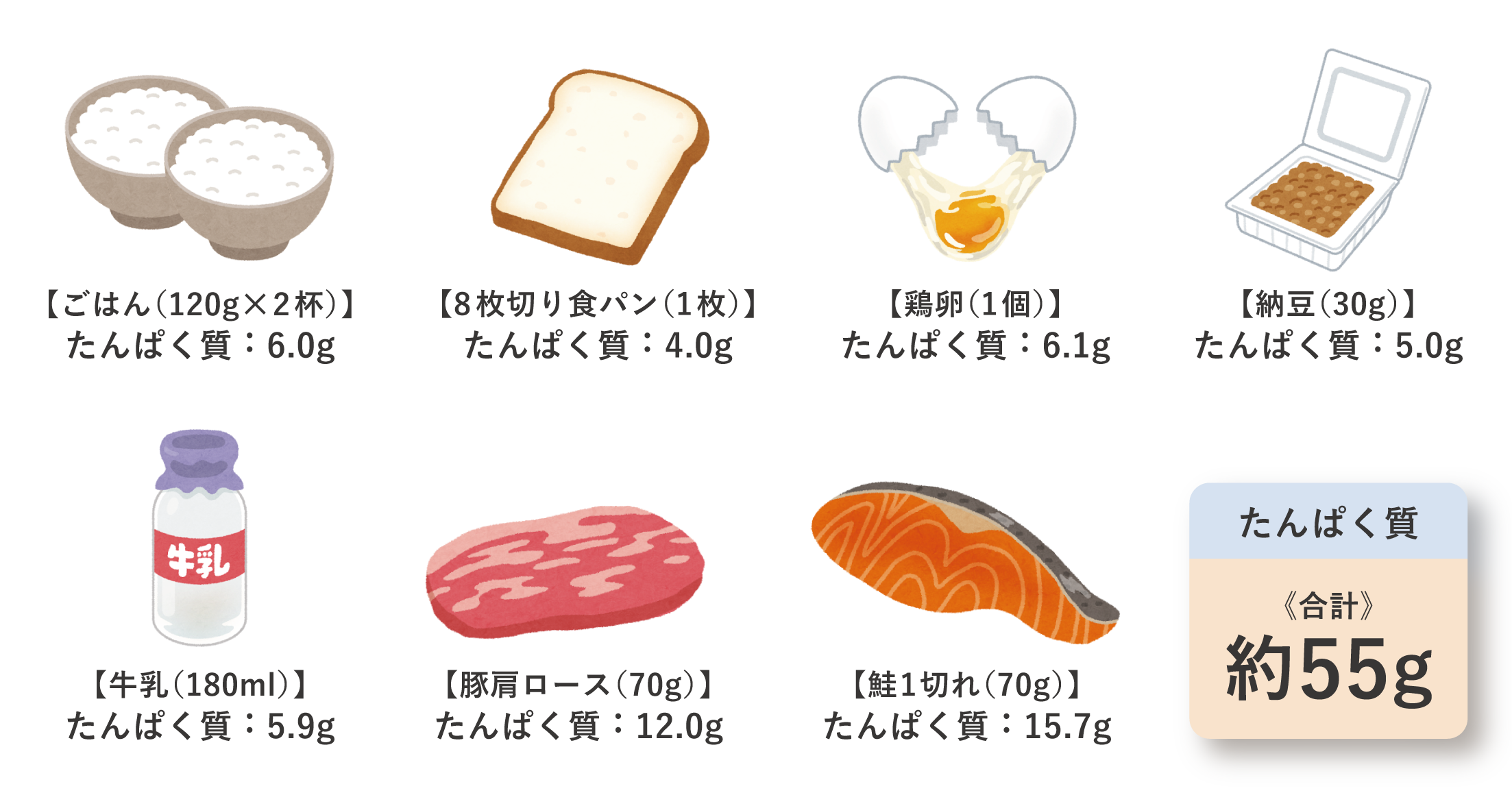

1日あたり50gのたんぱく質を摂取する場合の目安は以下のとおりです。

※腎機能障害などがある方は、主治医の指示に合わせてたんぱく質の摂取量を調整し、守りましょう。

たんぱく質は必要な量だけ摂りましょう

たんぱく質は前述した通り、からだを作る栄養素として活躍します。しかし、体内にたんぱく質が充分にある場合や、たんぱく質の合成に必要な量以上のアミノ酸が摂取された場合、余分なたんぱく質は分解されてしまいます。さらに、飢餓状態の場合や糖質がエネルギー源として利用できない場合にも、からだを作る栄養素として活躍できず、エネルギー源として利用されてしまいます。

つまり、たんぱく質は、摂れば摂るだけからだを作る栄養素として利用される訳ではなく、そのときに必要な分だけしか利用されないのです。1日に必要な適量を把握すること、また、それを3等分した量を目安に、毎食適量摂取していくことが大切です。

ここ数年のプロテインブームで、粉末タイプのプロテインだけでなくパック飲料タイプのプロテインも販売されているため、以前より気軽にたんぱく質を摂取できるようになりました。

運動をしていないにもかかわらず、からだに良いというイメージだけで、しっかりした食事にプロテインドリンクをプラスしても、からだの中では効率よく利用されず分解されているかもしれません。必要以上にたんぱく質を摂取することで、エネルギー過多の原因にもなり、体重増加の一因になることもあります。

こちらのコラムをきっかけに、たんぱく質の摂り方を見直してみませんか?

サルスクリニックにはいつも管理栄養士がいます

サルスクリニックには医師や看護師だけでなく、管理栄養士が常駐しています。食生活だけでなく、ライフスタイルやご職業などの背景を踏まえ、実行できる内容を患者さんと共に考え、その継続をサポートします。

【参考文献】

- 日本人の食事摂取基準(2025年版)、厚生労働省

- 日本人の食事摂取基準(2025年版)、1-2 たんぱく質、厚生労働省

- 改定第7版 病態栄養専門管理栄養士のための病態栄養ガイドブック 編集:日本病態栄養学会 南江堂

- JAPAN SPORT COUNCIL たんぱく質‐アミノ酸

- 日本食品成分表2015年版(七訂)アミノ酸成分表編