栄養成分表示とは

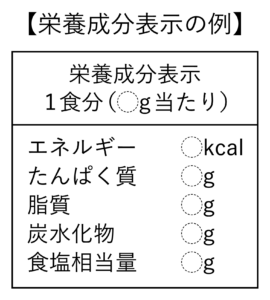

食品に含まれる栄養成分やその量を分かりやすく示したものを、栄養成分表示といいます。食品表示法に基づき、容器包装に入れられた加工食品及び添加物には栄養成分表示が義務付けられています。

表示単位を確認する

栄養成分表示を見る際に注意したいのが、「表示単位」です。

「100g当たり」「100ml当たり」「1個当たり」「1食当たり」など、それぞれの単位ごとに栄養成分の含有量が表示されます。どの単位を用いるかは商品によって異なるため、表示単位をよく確認するようにしましょう。

例えば、スナック菓子の栄養成分表示に「100g当たり500kcal」と記載されていても、1袋60g入りであれば500×0.6=300 、つまり「1袋当たり300kcal」となります。

表示内容について

栄養成分表示は「義務表示」「推奨表示」「任意表示」という区分に分けられています。

義務表示

熱量(エネルギー)・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量は、食品表示法により表示が義務付けられた5項目です。

これらは、生活習慣病予防や健康の維持・増進に深く関わる重要な成分です。

推奨表示

飽和脂肪酸・食物繊維は、日本人の摂取状況や生活習慣病予防との関連から表示することが推奨される成分です。

任意表示

ミネラル(カルシウム、鉄など)・ビタミン(ビタミンA、ビタミンCなど)・n-3系脂肪酸・n-6系脂肪酸・コレステロール・糖質及び糖類は表示義務がなく、任意で表示されます。

エネルギー(熱量)や各栄養素の働きと注意点

栄養成分に記載される主な成分の「働き」と「注意点」について解説します。

エネルギー(熱量)

働き:呼吸・体温維持・内臓の働きなどの生命機能の維持や、身体活動に利用される。

注意点:摂りすぎると肥満や生活習慣病のリスクを高める。不足すると疲れやすくなり、集中力の低下につながる。

たんぱく質

働き:筋肉、内臓、皮膚、酵素、ホルモンなどの材料になる。免疫力の維持にも関与している。

注意点:不足すると筋力や免疫力の低下につながる。摂りすぎると腎臓に負担がかかることもある。

脂質

働き:生命機能の維持に不可欠なエネルギー源であり、細胞膜やホルモンの材料になる。また、脂溶性ビタミン(ビタミンA、D、E、K)の吸収を助ける。

注意点:摂りすぎると肥満や脂質異常症のリスクを高める。特に「飽和脂肪酸」の摂りすぎは、心臓病のリスクを高める。

炭水化物

炭水化物は糖質と食物繊維に分けられます。

【糖質】

働き:脳や身体の主なエネルギー源になる。

注意点:摂りすぎると肥満や糖尿病のリスクを高める。不足すると疲れやすくなり、集中力の低下につながる。

【食物繊維】

働き:腸内環境を整え、血糖値やコレステロールの上昇を緩やかにする。

注意点:不足すると、便秘や生活習慣病のリスクを高める。

食塩相当量

働き:ナトリウムとして、体内の水分バランスの調整や神経伝達に関与している。

注意点:摂りすぎると、高血圧・むくみ・心臓病・腎臓病のリスクが高まる。

※食塩はナトリウムと塩素からできているため、 栄養成分表示では「ナトリウム(mg)×2.54÷1000=食塩相当量(g)」の計算式で食品中のナトリウム量を食塩の量に換算して表示しています。

【食塩相当量の目標量】

成人男性 7.5g未満/日

成人女性 6.5g未満/日

※高血圧及び慢性腎臓病(CKD)の重症化予防のための目標量は、男性・女性ともに1日6.0g未満

(参考:日本人の食事摂取基準2025年版)

栄養強調表示について

「カロリーゼロ」、「塩分控えめ」、「糖質オフ」などと表示されている商品を見かけたことはありませんか? 不足や過剰摂取によって健康の保持増進に影響がある栄養素等については、基準に基づいて栄養強調表示をすることができます。栄養強調表示は大きく次の3つに分けられます。

栄養成分の補給ができる旨の表示

- 高い旨(例:高〇〇、〇〇豊富)

- 含む旨(例:〇〇源、〇〇供給、〇〇含有)

- 強化された旨(例:〇〇30%アップ、〇〇2倍)

〈該当する栄養成分〉

たんぱく質、食物繊維、亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA・B1・B2・B6・B12・C・D・E・K及び葉酸

栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨の表示

- 含まない旨(無〇〇、〇〇ゼロ、ノン〇〇)

- 低い旨(低〇〇、〇〇控えめ、〇〇ライト)

- 低減された旨(〇〇30%カット、〇〇10gオフ、〇〇ハーフ)

〈該当する栄養成分〉

熱量(エネルギー)、脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、糖類、ナトリウム

添加していない旨の表示

- 糖類を添加していない旨の表示(例:糖類無添加、砂糖不使用)

- ナトリウム塩を添加していない旨の表示(例:食塩無添加、塩分無添加)

栄養強調表示は、私たち消費者にとって便利な目印になる一方、正しく理解して使わなければ誤解を招くこともあります。例えば「糖質ゼロ」と書いてあっても、実際には「100mlあたり0.5g未満なら“糖質ゼロ”と表示できる」などのルールがあり、完全に“ゼロ”とは限らない場合もあるからです。

また「〇〇豊富」と謳われている食品でも健康にいいとは限りません。例えば「高たんぱく質」と表示されていても、脂質が高ければ注意が必要です。大切なのは、イメージや栄養強調表示に引っ張られず、「栄養成分表示とあわせて、トータルでバランスを見ること」です。ひとつの成分だけに注目するのではなく、全体の栄養バランスを考えながら食品を選ぶようにしましょう。

サルスクリニックにはいつも管理栄養士がいます

サルスクリニックには医師や看護師だけでなく、管理栄養士が常駐しています。食生活だけでなく、ライフスタイルやご職業などの背景を踏まえ、実行できる食事療法を患者様と共に考え、その継続をサポートします。お気軽にご相談ください。

【参考文献】

- 株式会社メディカ出版.改定7版臨床栄養ディクショナリー.山本みどり/佐々木公子/大池教子.2025年3月10日

- 消費者庁 栄養成分表示について

- 厚生労働省 健康日本21アクション支援システム ~健康づくりサポートネット~